新型コロナウイルスの影響により、人々の生活スタイルは大きく変化しました。

インターネット上で商品やサービスを販売・購入する消費者の割合が増え、EC業界の市場はますます拡大しています。

本記事では、EC市場の最新動向や業界別の成長予測、ECを活用した効果的な販売・広告戦略について詳しく解説します。

EC市場の現状と今後の流れを把握し、今後の戦略を立てていきましょう。

なお弊社では、通販事業の方向けに紙で広告を出すための展開パターンや、出稿までの流れ・準備について紹介しています。

詳しく知りたい方はぜひ「通販広告の出稿マニュアル」バナーをクリックして、資料をダウンロードしてください。

目次

そもそもEC市場とは?

EC(電子商取引)市場とは、インターネットを介して商品やサービスを売買する市場を指します。

ECとは、Electronic Commerceを略した言葉で、Eコマースとも呼ばれています。

どちらかの呼び方で耳にしたことがあるのではないでしょうか。

BtoB(企業間取引)・BtoC(企業対消費者取引)・CtoC(消費者間取引)といったさまざまな形態があり、デジタル技術の進化に伴い拡大を続けています。

近年では、スマートフォンの普及やキャッシュレス決済の進化により、EC市場の利便性が向上し、さらに成長が加速しています。

ECは、経済産業省の「令和5年度 電子商取引に関する市場調査」でも、「物・サービスの売却あるいは購入であり、企業、世帯、個人、政府、その他公的あるいは私的機関の間で、コンピュータを介したネットワーク上で行われるもの」と定義されています。

【2025年】世界のEC・通販市場のトレンド

2025年の世界のEC市場は、新興国を中心にさらなる拡大が見込まれています。

特に、東南アジアやアフリカなどではインターネット環境の整備が進み、オンラインショッピングの利用者が増加してきました。

また、AIやビッグデータを活用したパーソナライズドマーケティング、ライブコマースの台頭など、新たな販売手法がEC市場を牽引しています。

さらに、環境意識の高まりに伴い、サステナブルな商品の需要が増加しているのも注目すべきポイントです。

【2025年】日本のEC市場のトレンド

日本のEC市場は年々成長を続け、2025年もさらなる拡大が予測されます。

特にCtoC、BtoB、BtoCといった異なる取引形態において、それぞれの市場で新たなトレンドが生まれています。

消費者行動や企業のビジネスモデルが変化する中、EC事業者はこれらの動向を理解し、適切な戦略を立てることが求められるでしょう。

CtoC:EC市場のトレンド

消費者同士が直接取引を行うCtoC(Consumer to Consumer)のEC市場は、フリマアプリの普及により拡大を続けています。

特に、メルカリやラクマなどのプラットフォームが成長を遂げ、個人が簡単に売買できる環境が整備さました。

さらに、近年ではブランド品やリユース品の需要が高まり、CtoC市場の中でも高価格帯の商品が取引されるケースが増えています。

サステナビリティの観点からも、リユース市場の成長は続くと予想されており、消費者の間で「買って使い捨てる」から「使って売る」への意識変化が進んでいます。

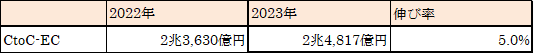

以下は、令和6年9月に発表された「令和5年度 電子商取引に関する市場調査報告書」のCtoCにおけるEC推定市場規模の表です。

伸び率の鈍化はみられますが、規模の拡大は続くでしょう。

BtoB:EC市場のトレンド

企業間取引であるBtoB(Business to Business)のEC市場もデジタル化が進んでいます。

従来のBtoB取引は対面や電話、FAXを中心とした商習慣が根強く残っていましたが、デジタル化の進展により、現在ではオンラインでの受発注が主流になりつつあります。

例えば、モノタロウやアスクルといった業務用品のオンライン販売が拡大しており、企業が必要な資材や製品を手軽に調達できる環境が整ってきました。

2025年以降は、AIを活用した需要予測や自動発注システムの導入が進み、企業の購買活動がさらにスマート化していくでしょう。

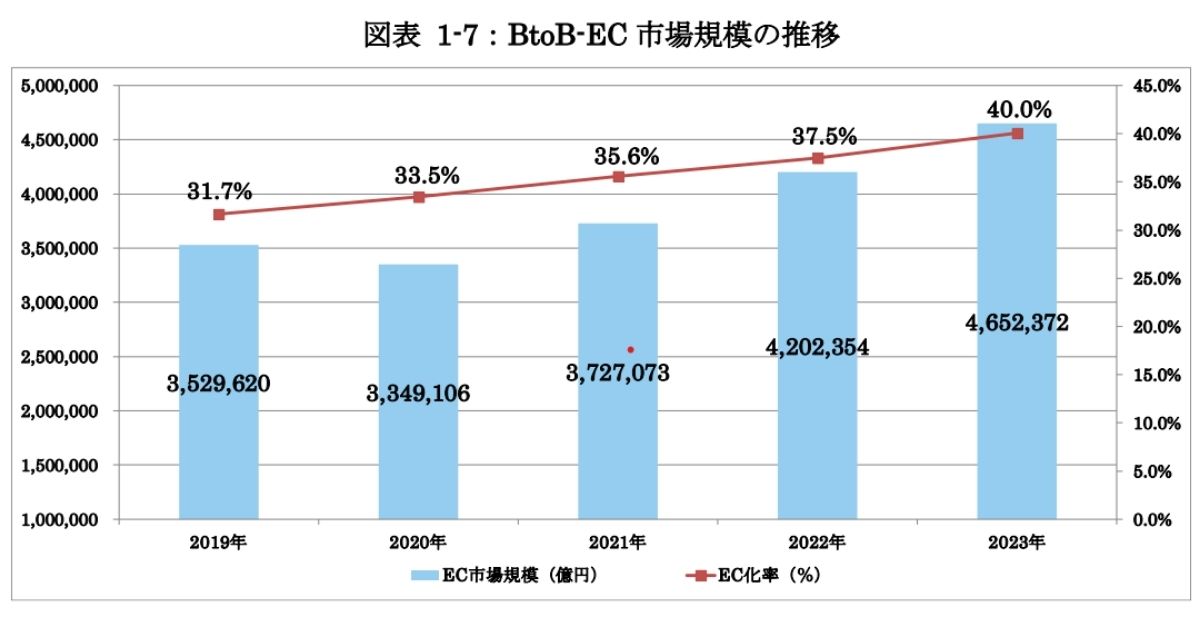

以下は近年のBtoB-EC市場規模の推移ですが、順調に右肩上がりを続けているのがわかります。

BtoC:EC市場のトレンド

一般消費者向けのBtoC(Business to Consumer)のEC市場では、消費者の購買行動の変化に伴い、新たな販売手法が登場しています。

特に、パーソナライズドマーケティングが重要視されており、AIを活用したレコメンド機能やチャットボットによる顧客対応が進化しています。

また、サブスクリプションサービスの普及により、消費者が定期的に商品やサービスを利用するモデルが定着しつつあります。

2025年には、ECサイトと実店舗の連携がより強化され、企業がさまざまなチャネルを連携させて顧客体験を最適化する、オムニチャネル戦略がますます重要になっていくでしょう。

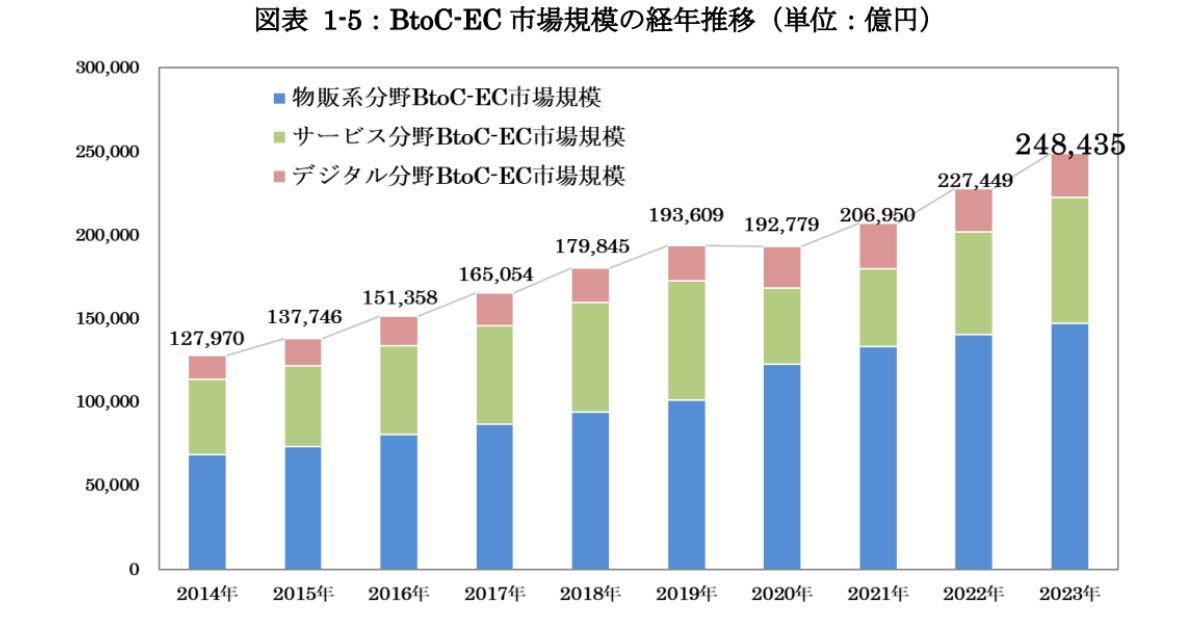

以下は近年のBtoC-EC市場規模の推移ですが、こちらも順調に右肩上がりを続けています。

業界別の市場規模の動向と予測

2025年のEC市場の成長に伴い、関連業界の市場規模も大きく変化しています。

本章では、EC市場の影響が顕著な以下の3つの分野についての市場規模の動向を解説します。

- 物流業界

- サービス業界

- デジタル業界

それぞれの市場が今後どのように発展していくかを詳しくみていきましょう。

物流業界の市場規模

2022年の国土交通省の資料では、運輸業界の市場規模は38兆円、そのうち物流業界の占める金額は24兆円でした。

参考:物流を取り巻く動向について|国土交通省

EC市場の成長に伴って物流業界の需要はさらに拡大し、2024年7月時点ではその市場規模は32兆円と言われています。

参考:【2025年版】物流業界を取り巻く状況とは|抱える課題や対策を解説|HAKOBU

現在ではラストワンマイル配送の効率化が課題となっており、ドローンや自動運転技術の導入が進んでいます。

また、倉庫の自動化やAIによる物流最適化が進み、配送のスピードとコスト削減が求められています。

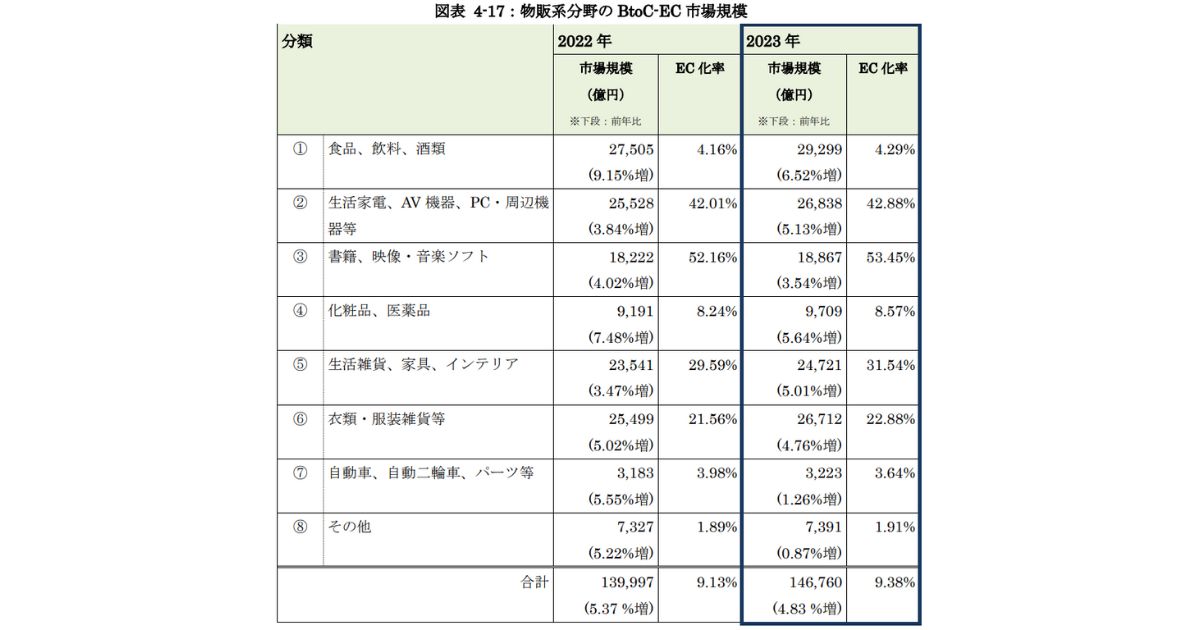

また、物販系分野の商品ごとのEC化率は以下のようになっており、EC化は順調に進んでいるといえるでしょう。

サービス業界の市場規模

サービス産業は日本のGDPの約7割を占めており、基幹産業といえます。

2023年の国内サービス産業の売上金額は、2020年比111.7%の1,227兆円でした。

参考:サービス産業に関する調査を実施(2025年)|矢野経済研究所

EC市場の拡大は、サービス業界にも大きな影響を与えています。

特に、オンライン診療やフィットネス、リモートワーク向けのSaaSサービスなどが急成長しています。

さらに、デジタル技術を活用したカスタマーサポートの強化が進んでおり、AIチャットボットやデータ分析によるパーソナライズサービスが普及しました。

また、サブスクリプションモデルの導入が進み、消費者が継続的にサービスを利用しやすい環境が整備されています。

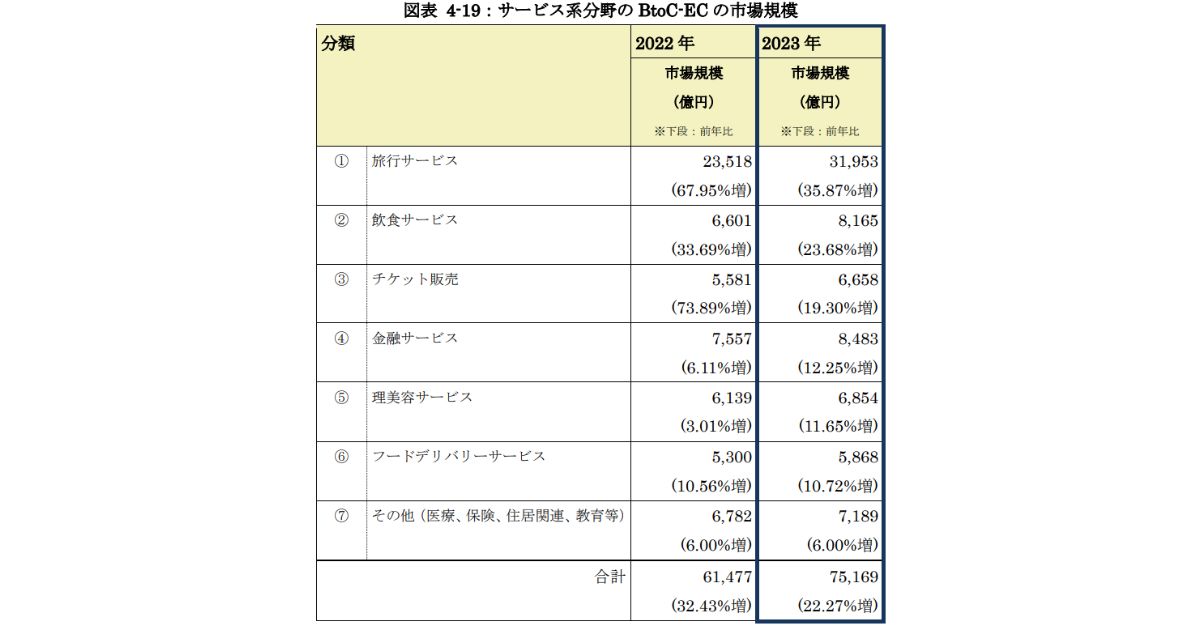

サービス系の各分野ごとの市場規模は、以下のようになっています。

デジタル業界の市場規模

2023年の国内のデジタルマーケティング市場規模は、事業者売上高ベースで3,019億9,000万円と推計されました。

2024年の同市場は、前年比114.0%の3,442億5,000万円が見込まれ、今後さらに拡大が予想されています。

参考:デジタルマーケティング市場に関する調査を実施(2024年)|矢野経済研究所

デジタル業界もEC市場の成長とともに拡大しています。

特に、動画配信サービスや電子書籍、オンライン教育市場が急成長しており、消費者のデジタルコンテンツへの依存度が高まっているのが特徴です。

また、NFT(非代替性トークン)を活用したデジタル商品の取引が活発化し、新たな収益モデルが生まれています。

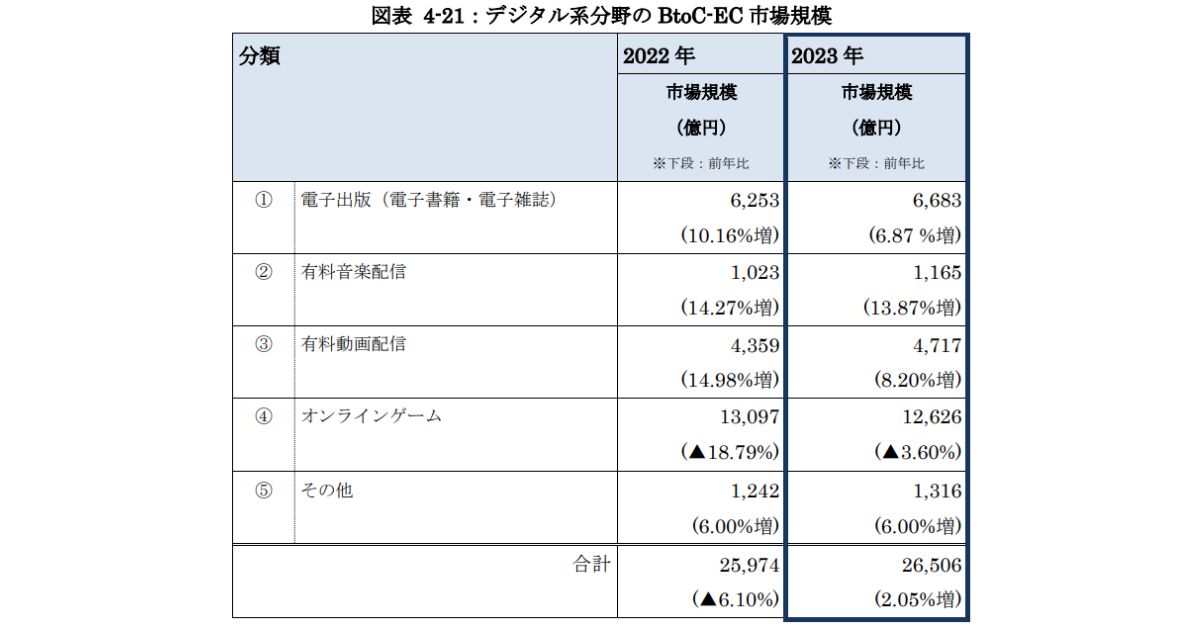

デジタル系の各分野ごとの市場規模は以下のようになっています。

越境EC市場の動向について

越境ECとは、国を超えて商品やサービスを販売するオンライン取引のことを指します。

グローバル化の進展により、越境EC市場は急成長しており、日本企業も海外市場への参入を加速させています。

これから越境EC事業を始める人は視野に入れておくと良いでしょう。

越境ECとは国際的な取引のこと

越境EC(Cross-border E-commerce)とは、異なる国の消費者と企業がインターネットを通じて取引を行うECの形態です。

近年、国際物流の発展や決済手段の多様化により、消費者が海外のECサイトから商品を購入するハードルが下がっています。

消費者にも越境ECが認知されつつあるのです。

自分の国以外の商品を海外の消費者をターゲットにしたいと思う事業者も増えてきている背景から、今後も大きく拡大していくことが予想されます。

特に、アジア圏では中国のECプラットフォームが世界的な影響力を持ち、日本企業の多くがこれらのプラットフォームを活用して海外市場に参入しています。

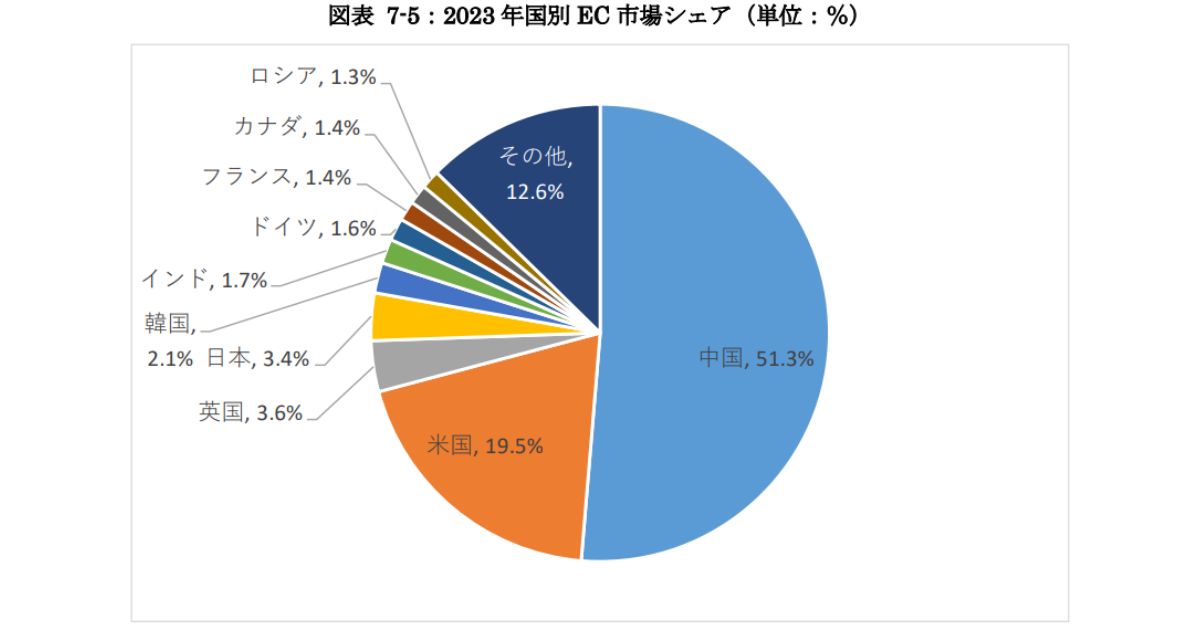

トップ国である中国の越境ECの市場規模

中国は世界最大の越境EC市場を有しており、EC取引額は年々増加しています。

2023年にEC小売市場規模首位だったのは中国であり、その市場規模は2兆9,875億ドルを記録しました。

世界シェアは5割を超え、そのEC化率は48.0%に及びました。

さらに、中国政府の政策も越境ECの発展を後押ししており、税制優遇措置や物流の効率化が進められています。

今後も、中国市場をターゲットにした越境ECビジネスは成長を続けると予測されています。

中国国内の消費者は日本製品に対する高い信頼を持っており、日本企業にとっては大きなビジネスチャンスといえるでしょう。

日本のEC市場における販売方法のトレンド5つ

EC市場の発展に伴い、日本ではさまざまな販売手法が登場しています。

本章では、日本のEC市場における販売方法のトレンドを5つ紹介します。

- 実店舗とECの融合で売り上げアップを狙う

- AIの活用で購買行動をパーソナライズする

- ソーシャルコマースを展開する

- 倫理的に優れた商品・サービスを提供する

- サブスクリプションで購入のハードルを下げる

それでは、ひとつずつ詳しく解説します。

また、ECサイトそのもののトレンドについては、以下の記事でも詳細に解説しています。

実店舗とECの融合で売り上げアップを狙う

現在では、オンラインとオフラインの垣根をなくす「オムニチャネル戦略」が進化しています。

実店舗とECの連携が進み、「BOPIS(Buy Online, Pick-up In Store)」の普及により、オンラインで購入し、店舗で受け取るスタイルが一般化しました。

また、OMO(Online Merges with Offline)の概念が浸透し、実店舗での体験をECと連携させる動きが加速しています。

例えば、アパレル業界では、店頭で試着後にECサイトで購入する「ショールーミング」が増加。

さらに、実店舗とECの在庫データを一元管理し、欠品リスクを低減させ、販売機会の損失を防ぐ取り組みも進んでいます。

今後も、消費者の購買行動の多様化に対応する形で、オンラインとオフラインの融合がより強化されていくでしょう。

オンラインとオフラインを融合したOMOについては、以下の記事でも詳細に解説しています。

AIの活用で購買行動をパーソナライズする

AIを活用したパーソナライズ戦略がEC市場で急速に普及しています。

特に、AIによるレコメンド機能は消費者の購買履歴や閲覧履歴を分析し、一人ひとりに最適な商品を提案することで購買率を向上させています。

例えば、Amazonの「あなたにおすすめ」機能は、その代表的な事例です。

さらに、チャットボットを活用したカスタマーサポートも進化しており、顧客対応の自動化が進んでいます。

AIがユーザーの質問に即時回答し、購買につなげる役割を果たしているのです。

また、AIによる需要予測の精度向上で在庫管理の最適化も進んでおり、過剰在庫や品切れリスクを軽減する動きが見られます。

2025年以降はAIのさらなる発展によって、より精度の高いパーソナライズが可能になり、顧客満足度の向上と売上増加が期待されます。

ソーシャルコマースを展開する

SNSを活用した「ソーシャルコマース」も急成長しています。

InstagramやTikTokなどのプラットフォームでは、投稿を見たユーザーが直接商品を購入できる仕組みが整備され、企業はターゲットにダイレクトにアプローチできるようになりました。

特に、インフルエンサーを活用したマーケティングが効果を発揮しており、フォロワーとの強い信頼関係を活かして購買意欲を高める施策が進んでいます。

さらに、ライブ配信を活用した「ライブコマース」も注目されており、リアルタイムで商品を紹介しながら販売する手法が定着しつつあります。

2025年には、ソーシャルコマースがECの重要な販売チャネルとして確立され、より多くの企業が参入するでしょう。

倫理的に優れた商品・サービスを提供する

消費者の環境意識の高まりにより、エシカル消費が大きなトレンドになっています。

エシカル消費は「倫理的消費」と呼ばれ、消費者それぞれが社会的課題の解決を考えたり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら行う消費活動をさします。

特に支持を集めているのは、再生可能な素材を使用した商品や、環境負荷を抑えた製造プロセスを採用する企業です。

例えば、アパレル業界ではリサイクル素材を使用したファッションブランドが人気を博し、食品業界ではフェアトレード製品の需要が拡大しています。

2025年以降は、エシカルな価値の提供により消費者からの共感を得られるかどうかが、ブランドの競争力を左右する要素となるでしょう。

サブスクリプションで購入へのハードルを下げる

EC市場では、サブスクリプションモデルの普及が進んでいます。

特に、化粧品・食品・ファッションなどの分野で導入が増えており、消費者の定期的な購入によって、企業は安定した売上を確保できるメリットがあります。

消費者にとっても、定期配送による利便性は高く、購入の手間を省ける点も魅力です。

さらに、近年ではパーソナライズされたサブスクサービスが注目されており、ユーザーの好みやライフスタイルに合わせた商品が定期的に届く仕組みが拡大中です。

例えば、NetflixやSpotifyのようなデジタルコンテンツはもちろん、食品業界では「食材キット」の定期配送サービスが人気を集めています。

今後は、より柔軟な契約プランやカスタマイズ機能が充実し、消費者のライフスタイルに寄り添う形で進化していくでしょう。

サブスクリプションマーケティングについては、以下の記事も参考にしてください。

EC市場の広告の動向と今後を勝ち抜くためのコツ4つ

EC市場における広告戦略は、デジタル技術の進化や消費者行動の変化によって大きく変わりつつあります。

本章では、EC市場の広告の動向と今後を勝ち抜くためのコツを4つ紹介します。

- データ分析に基づいて広告を展開する

- 定期的に広告費の見直しをする

- 見直されている紙媒体広告を活用する

- 複数の紙媒体広告を検討する

ポイントを押さえ、効果的な広告戦略を展開しましょう。

データ分析に基づいて広告を展開する

EC市場では、データドリブンな広告運用が不可欠になっています。

GoogleアナリティクスやSNS広告の分析ツールを活用し、ユーザーの行動データを詳細に分析すれば、より精度の高いターゲティングが可能になります。

例えば、過去の購買履歴やサイト閲覧履歴をもとに、リターゲティング広告を配信すれば、コンバージョン率を向上させられるでしょう。

また、A/Bテストを活用して広告のクリエイティブやコピーを最適化し、効果的な広告運用を行うことも重要です。

2025年以降、クッキー規制の強化により、ファーストパーティデータの活用がさらに求められるため、企業は自社データを最大限に活かした広告戦略を構築する必要があります。

定期的に広告費の見直しをする

デジタル広告の競争が激化する中で、広告費の適切な管理が求められています。

特にGoogle広告やFacebook広告などの運用型広告はクリック単価(CPC)が年々上昇しているため、広告費を効率良く配分しましょう。

リスティング広告やディスプレイ広告の予算配分を見直し、ROI(投資対効果)を高める戦略が必要です。

また、オーガニック検索流入(SEO)やSNSでの無料集客など、広告費をかけずに集客できる施策も積極的に活用すべきです。

2025年以降は、広告費の削減だけでなく、より効果的な投資先の選定が企業の生き残りを左右する重要なポイントとなるでしょう。

見直されている紙媒体広告を活用する

デジタル広告が主流となる一方で、紙媒体広告の価値が再評価されています。

特に、高齢者層をターゲットとするEC事業者にとっては、新聞折込チラシやカタログは有効な集客手段の一つです。

また、デジタル広告の情報過多に疲れた消費者に対し、紙の広告が新鮮な印象を与えることもあるでしょう。

最近では、デジタルと紙媒体を組み合わせたクロスメディア戦略が注目されており、QRコードを活用して紙の広告からECサイトへ誘導する手法が広がっています。

2025年以降、EC市場ではデジタルとアナログのバランスを取った広告展開が重要となり、ターゲットに応じた柔軟なマーケティング戦略が求められます。

クロスメディア戦略については、以下の記事も参考にしてください。

複数の紙媒体広告を検討する

紙媒体広告にはさまざまな種類があり、それぞれ異なるターゲット層にアプローチできます。

例えば、新聞折込チラシは地域密着型のEC事業者に適しており、ターゲットエリアを絞った広告配信が可能です。

一方で、雑誌広告やダイレクトメール(DM)は、特定の趣味・関心を持つ消費者に向けた広告手法として有効です。

さらに、カタログやパンフレットを活用すれば、ブランドイメージを訴求し、長期的な購買意欲を高める効果も期待できます。

紙媒体ごとの特性を理解し、ターゲットや商材に応じた選択を行えば、今後のEC広告戦略で差がつけられるでしょう。

ECと紙媒体広告の具体的な連動と成功事例については、以下の記事も参考にしてください。

EC市場の動向に合わせて戦略を立てよう

EC市場はさらなる拡大が予想されており、2025年のEC市場は、テクノロジーの進化や消費者ニーズの変化による大きな転換期を迎えるでしょう。

競争率の高い市場に入っていくには、どれだけ戦略を正しく設定できるかがカギです。

AIの活用、ソーシャルコマースの台頭、エシカル消費の拡大など、新たなトレンドを捉えた戦略が求められます。

また、広告運用ではデータ分析の活用が不可欠となり、デジタル広告と紙媒体の組み合わせが重要です。

今後も時代の変化に適応しながら、より効果的なEC戦略を構築していきましょう。

なお弊社では、通販事業の方向けに紙で広告を出すための展開パターンや、出稿までの流れ・準備について紹介しています。

詳しく知りたい方はぜひ「通販広告の出稿マニュアル」バナーをクリックして、資料をダウンロードしてください。

コメントを残す