介護施設の広告は、入居を考えている本人や本人の家族たちが、入居に対して前向きな気持ちになれる安心材料のひとつです。

事実に反する内容を載せていたり誇大広告であったりすると、安心して入居できません。

そこで本記事では、介護施設の広告規制について詳しく解説します。

広告を正しく出稿して、介護施設における集客力アップを目指しましょう。

目次

【紙媒体】介護施設の集客に適した広告5選

介護施設の集客を効果的に行うためには、入居希望者に直接訴求できる紙媒体の広告が有効です。

本章では、介護施設の集客におすすめの紙媒体の手法を5つ紹介します。

- パンフレット・チラシ

- 新聞折込チラシ

- フリーペーパー広告

- 雑誌・会員誌広告

- 同封・同梱広告

紙媒体の広告手法について把握し、適切な広告を打ち出しましょう。

介護施設の集客に適した広告媒体や制作ポイントについては、以下の記事も参考にしてください。

手法1:パンフレット・チラシ

パンフレットやチラシは、施設の詳細な情報を一目でわかりやすく伝えるツールです。

介護施設の設備やサービス内容を写真付きで説明すれば、ターゲットとなる入居者本人や家族に施設の雰囲気を伝えられます。

また、紙面に説明会や見学会の情報も記載でき、具体的なアクションにつなげやすいのが特徴です。

配布方法は、直接配布や郵送が一般的ですが、イベントや説明会での手渡しも効果的です。

ターゲットに届きやすい場所で配布することにより、より高い集客効果が期待できるでしょう。

パンフレットやチラシについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

手法2:新聞折込チラシ

新聞折込チラシは、地元に住む高齢者やその家族に向けて効果的に情報を届ける手段です。

特に地域密着型の介護施設では、近隣住民に向けた告知として強力な集客効果が期待できます。

高齢者が多く住む地域や、施設から近いエリアに絞って折り込むことで、よりピンポイントにターゲット層にリーチできるでしょう。

また、折込チラシに見学会の告知・入居費用の割引などの情報も同時に掲載すれば、反響を得やすくなります。

新聞折込チラシの料金などについて知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

手法3:フリーペーパー広告

フリーペーパー広告は、地域に根付いたターゲット層に向けた広告手段として有効です。

特に、介護や福祉に特化したフリーペーパーでの広告は、ターゲットにダイレクトに訴求できるメリットがあります。

配布場所は、地域の公共施設・医療機関・スーパーなど、高齢者が足を運ぶ場所を選べば、自然な形で広告を目にしてもらえます。

また、掲載費用が比較的安価なのも、中小規模の施設にとっては大きなメリットです。

フリーペーパー広告について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

手法4:雑誌・会員誌広告

雑誌や会員誌への広告掲載は、特定の読者層をターゲットにしたい場合に適した媒体です。

例えば、介護業界に関連する専門誌や福祉関係者向けの会員誌などは、施設に興味を持つ可能性が高い読者が多く、信頼性の高いメディアとしても認識されています。

また、雑誌や会員誌は保存性が高く、長期間にわたって何度も閲覧される可能性があるため、広告の持続的な効果が期待できます。

施設の特徴やサービス内容を詳しく伝えられるスペースが確保できる点も利点です。

雑誌広告の効果について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

手法5:同封・同梱広告

同封・同梱広告も、特定のターゲットに直接リーチできる効果的な手法です。

介護関連の商品やサービスを提供する企業のカタログや商品に広告を同封すれば、介護に関心を持つ顧客層にダイレクトに施設の情報を届けられます。

例えば、介護用品の通販カタログに介護施設の広告を同封すれば、すでに介護を必要としている家庭に対して自然な形で広告が届けられ、なおかつ施設への関心を引きやすくなります。

また、コストを抑えつつ高い反応率が期待できるのも同封・同梱広告の特徴です。

同封・同梱広告について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

【紙媒体以外】介護施設の集客におすすめの広告6選

紙媒体以外の広告の活用により、集客力をさらに強化しましょう。

本章では、介護施設の集客に有用な紙媒体以外の広告手法を6つ紹介します。

- 屋外・交通広告

- テレビ広告

- ラジオ広告

- ポータルサイト

- SEO対策

- Web広告

それぞれの広告の特徴を押さえて、効率良く集客をしましょう。

手法1:屋外・交通広告

屋外・交通広告は、多くの人の目に触れる機会が多いので、認知度を高めたい際に有効です。

特に、公共交通機関を利用する高齢者やその家族に向けた訴求に適しています。

バスや電車内の広告、駅構内やバス停などでのポスター広告などは、日常的に多くの人の目に触れるため、地域密着型の介護施設にとって効果的です。

また、交通広告は視覚的に大きなインパクトがあるため、施設の知名度を一気に上げられる可能性もあります。

交通広告について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

手法2:テレビ広告

テレビ広告は、広い範囲で介護施設の知名度を上げるために有効です。

特に、地元のテレビ局でのローカル番組や、シニア層をターゲットにした番組内で広告を放送すれば、高齢者やその家族に直接アプローチできます。

テレビ広告は施設の紹介映像を流し、視覚的に施設の魅力を伝えられるのが強みです。

また、テレビは信頼性が高いメディアであるため、施設のブランディングにも大きな効果が見込めます。

テレビ広告の効果について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

手法3:ラジオ広告

ラジオ広告は、地域密着型の介護施設にとって効果的な集客手法です。

特に、地元ラジオ局での放送は近隣住民へのアピールに適しており、高齢者やその家族がよく聞く時間帯に広告を流せば、施設への関心を引きやすくなります。

ラジオ広告の特徴として、声のトーンや言葉遣いで施設の雰囲気を伝えられるため、安心感や親しみやすさが演出できます。

また、テレビ広告と比較すると費用が比較的安価な点も、中小規模の施設にとっては魅力です。

手法4:ポータルサイト

介護施設向けのポータルサイトに広告を掲載し、施設を探している人々にダイレクトにアプローチする手法もあります。

ポータルサイトとは、さまざまなWebサイトやサービスの情報が集約されている、インターネットの入り口ともいわれる大規模なWebサイトのことです。

ポータルサイトでは、複数の施設を比較検討する顧客が多いため、競合施設との差別化を図るためにも、写真や施設の特徴、料金体系などの詳細な情報を掲載しましょう。

また、施設の口コミや評価が表示されることも多いため、良い評判が集まれば集客効果も高まります。

手法5:SEO対策

SEO対策を実施し、介護施設のWebサイトが検索エンジンで上位に表示されるような工夫も重要です。

SEO(Search Engine Optimization)対策とは、簡単にまとめると、Webサイトを検索結果の上位に表示させるための施策のことです。

昨今では、介護施設を探す際にインターネットで検索する人が増えています。

「地域名+介護施設」や「サービス内容+介護」などのキーワードを設定してSEO対策を徹底し、施設のWebサイトへの自然流入を増やしましょう。

施設の特長や利用者の声、ブログ形式の記事などを通じてWebサイトの評価を上げれば、施設の認知度向上につながります。

手法6:Web広告

Web広告は、介護施設のターゲット層にピンポイントでリーチできる手段です。

Google広告やSNS広告を活用して、介護を必要とする家族やその周辺層に対してアプローチを行います。

特に、FacebookやInstagramなど、ターゲットの属性にもとづいて広告配信できるSNSのようなプラットフォームを利用すれば、ターゲット層に的確に訴求できるでしょう。

また、Web広告はクリック数やコンバージョン率などの成果をリアルタイムで把握でき、費用対効果を測りやすい利点があります。

Web広告やSNS広告については下記記事でまとめているので、あわせて参考にしてください。

グループホーム・有料老人ホーム・訪問看護ステーションなど介護施設の集客力を高める取り組み5つ

老人ホームの集客力をアップさせるためには、競合他社にはない魅力の発信が重要です。

老人ホームの集客力をアップさせるためには、競合他社にはない魅力の発信が重要です。

- 生きがいを感じられるイベントを開催する

- 医療依存度を高める

- アートや文化を取り入れる

- 競合施設との差別化を意識する

- 見学会や相談会などのイベントを開催する

3つの成功例を参考に、老人ホームや介護施設の集客力を高める取り組みについて紹介します。

集客力をあげるためにも、施設全体でおこなっている楽しい取り組みを広告に盛り込みましょう。

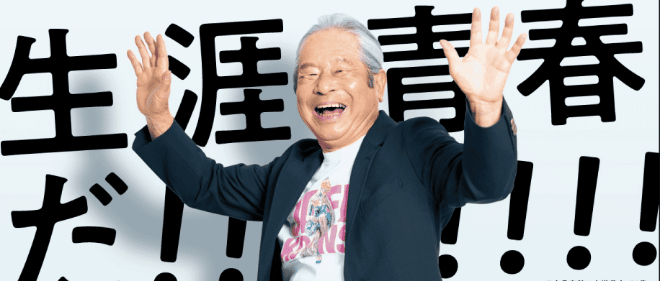

①生きがいを感じられるイベントを開催する

(出典:おとなの学校)

東京都世田谷区にあるおとなの学校 世田谷等々力校では「おとなの学校」をコンセプトに学校のような運営をしています。

- 1日のスケジュールは学校のような時間割制

- 学びの場を提供する

- 昔のことを思い出してもらう回想法などを活用 など

入居者の知的好奇心をくすぐりながら、機能低下を予防する試みが魅力的です。

また、学校というコンセプトのため、もう一度青春を過ごしているような気持ちになれ、介護施設であることを忘れるぐらい楽しい生活が送れます。

日常生活に生きがいを感じられる取り組みをおこない、競合他社との差別化を図りましょう。

②医療依存度を高める

医療依存度の高い高齢者でも対応できる老人ホームは、集客力がアップします。

(出典:ナーシングホームあい)

群馬県にあるナーシングホームあいは、一般的な老人ホームでは受け入れが難しい医療依存度の高い高齢者も対応できる体制が整っています。

- スタッフの2人に1人が看護師の有資格者

- 地域の医療機関やケアマネジャーと連携

- 訪問看護ステーションへ移設で365日24時間サポート など

万が一入居後に医療依存度が高くなったり、介護度が重度化したりしても、他施設へ転居させる必要がありません。

周辺の競合他社に比べて医療依存度が高い場合は、積極的にアプローチしましょう。

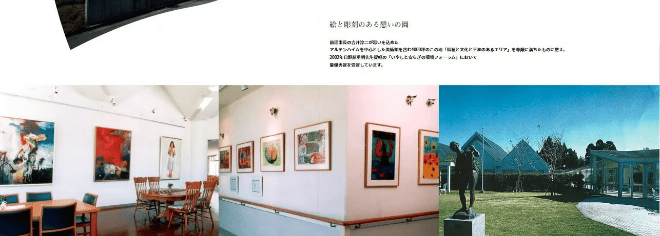

③アートや文化を取り入れる

入居者にとって、自宅で過ごしていたときと同じようにアートや文化に触れられる環境は非常に魅力的です。

(出典:加世田アルテンハイム)

鹿児島県南さつま市にある加世田アルテンハイムは「福祉に文化を」をモットーに、まるで美術館のような施設作りを徹底しています。

モダンで独創的な建物の中には絵画や彫刻が点在しており、刺激的な生活を送れます。

介護施設であることを忘れさるような空間作りも、集客力をアップさせる取り組みのひとつです。

④競合施設との差別化を意識する

介護施設の広告において、競合施設との差別化は常に意識する必要があります。

(出典:プレザングラン成城)

東京の成城にあるプレザングラン成城は、ブランドイメージが強い地域性を大体的にアピールしている点が特徴です。

自社の介護施設ならではのイメージをアピールすることにより、競合施設との差別化に成功しています。

加えて、居住者の生活風景を紹介することで、施設内でのイメージを具体化できるようにしています。

そのため、広告を見た顧客が競合施設と比較しやすくしているのも特筆すべき点です。

⑤見学会や相談会などのイベントを開催する

(出典:ベネッセスタイルケア)

見学会や相談会の情報を掲載することも、顧客を誘導するうえで効果的な手法です。

業界大手のベネッセスタイルケアの広告では、見学相談ができるバナーを加えることで、施設に興味を持った顧客がすぐに相談できる導線を明示しています。

また、全国にある施設を対象とした検索機能・利用者の体験談などを掲載することにより、顧客の情報収集をサポートしている点も特徴です。

グループホーム・有料老人ホーム・訪問看護ステーションなど介護施設の広告効果を高めるコツ5選

介護施設の広告効果を高めるには、内容や構成だけでなく、利用者がスムーズにアクションを起こせる導線作りが大切です。

本章では、介護施設の広告効果を高めるコツを5つ紹介します。

- 広告のターゲットを絞り込む

- 複数の申し込み方法を記載する

- スムーズに問い合わせできるよう導線を作る

- 文字は大きめでシンプルに仕上げる

- 勧誘や営業をしないことを伝える

しっかりとコツをつかんで広告制作を行ってください。

コツ1:広告のターゲットを絞り込む

広告のターゲットを絞り込むことは、効率的に宣伝効果を高めるうえで重要な要素です。

闇雲に広告を打っても、満足な宣伝効果は得られません。

ターゲットに不適切な層にアプローチしても利用者の増加が見込めないばかりか、広告費が無駄なコストになるリスクが高まります。

広告を作成する際は、あらかじめ訴求したいターゲットを絞り込み、その傾向に合わせてデザインしましょう。

介護施設の場合、顧客の家族や、高齢者である顧客が理想とする介護生活にフォーカスをあてると、より効果的な広告を作成できます。

また、ターゲットとした顧客のニーズに応えるうえで有効的な自社の強みを意識して情報を掲示すると、より訴求性を高められます。

コツ2:複数の申し込み方法を記載する

介護施設の広告は、利用者が問い合わせや申し込みをしやすいよう、連絡手段を複数記載すると効果的です。

例えば、電話・Webフォーム・メールなどいくつかの連絡手段を記載すれば、利用者は状況や好みに応じて連絡手段を選べます。

特に、高齢者やその家族は電話での問い合わせを好む場合が多いため、電話番号は見やすい位置に記載しましょう。

このように複数の連絡手段を記載すれば、問い合わせ率を向上できます。

コツ3:スムーズに問い合わせできるよう導線を作る

広告のレイアウトは、問い合わせまでの導線をわかりやすく設置してください。

例えば、紙媒体の広告の場合、連絡先の電話番号のフォントを大きくしたりQRコードを活用してWebサイトに誘導したりするなど、スムーズな問い合わせ動線を作りましょう。

また、Web広告であれば、問い合わせページへのリンクを目立たせたり、必要最小限のステップで問い合わせを完了できるようなシンプルなフォームを作成したりするのがポイントです。

ストレスなく手続きできる環境を提供し、集客率を上げましょう。

コツ4:文字は大きめでシンプルに仕上げる

広告を作成する際、文字は大きめ、かつシンプルに仕上げましょう。

実際に介護施設の広告を目にするのは高齢者であるケースは珍しくありません。

文字の大きさが小さかったり、構成が複雑になっていたりすると情報が上手く伝わらず、顧客が離脱してしまいます。

大きめの文字とシンプルな構成で仕上げた広告は、一目で内容を把握できるため、訴求したい情報を確実に伝えられます。

また、読み手に配慮したデザインを採用していることで、顧客から好印象を持たれやすくなる点もメリットです。

なお、文字は大きさだけでなく、色味にもこだわって作成しましょう。

温かみのある色や、癒しを感じられる色を利用すると、読者にポジティブなイメージを伝えやすくなります。

コツ5:勧誘や営業をしないことを伝える

介護施設の広告は、見学や問い合わせに対して無理な勧誘や営業を行わない旨を明示して、利用者の安心感を高めましょう。

介護施設は、入居を希望する本人やそのご家族にとって、人生の重要な選択のひとつです。

そのため、「しつこい勧誘は一切ありません」「自由見学OK」といったフレーズを入れると、見学や問い合わせがしやすい印象を持ってもらえます。

信頼関係を築くためには、施設の透明性やオープンな姿勢のアピールが大切です。

介護施設の広告規制対象7項目

平成16年4月、公正取引委員会は「有料老人ホームに関する不当な表示」の運用をスタートさせました。

規制の対象は、大きく分けて7項目です。

- 土地または建物

- 施設または設備

- 居室の利用

- 医療機関との協力関係

- 介護サービス

- 介護職員等の数

- 管理費等

本章では、以上7項目の規制対象について詳しく解説します。

設備やサービスの内容、職員の数など広告に掲載している内容と実際とで相違があると、入居者や入居者の家族は非常に困ります。

あまりに悪質な相違があった場合、顧客から不評を招くだけでなく、訴えられるリスクが発生するので注意しましょう。

介護施設の広告規制は、広告が原因となるトラブルを未然に回避するためにあるのです。

項目1:土地または建物

介護施設の土地または建物について、あいまいな記載をしてはいけません。

介護施設が所有しているものでない・借地である場合、所有していないことが明確にわかるよう記載しましょう。

| 悪い例 |

|

| 良い例 |

|

入居する前に借地だとわかるのと、入居してから初めて気づくのとでは、やはり気持ちが違います。

土地や建物については事前に知っておきたい顧客も多いため、記載は明確にしましょう。

項目2:施設または設備

介護施設の入居者が利用する施設または設備について表示する際、以下に該当する場合は注意してください。

- 介護施設が設置しているものではない施設・設備がある場合、施設・設備の設置場所を明記する必要があります。

- 介護施設の敷地または建物内に設置されていない場合、介護施設からの距離や所要時間を明記する必要があります。

- 利用するごとに費用を支払う必要がある場合、その利用料金を明記する必要があります。

例えば「プールが利用できます」と記載する場合、介護施設が設置しているのか、介護施設の敷地内にあるのか、利用に費用はかかるのかといった内容まで記載しなくてはなりません。

「敷地内にあると思っていたのに、移動しないといけないの?」「無料だと思っていたのにお金がかかるの?」といった相違が生まれないようにするために、事実を正確に伝える記載が必要です。

施設または設備に関しては、以下のような正しい表示を参考にしてください。

| 良い例 |

|

ただし、以下のような不特定多数の人が利用する施設または設備は含まれないため注意しましょう。

- 商業施設

- 公園

- 学校

- 図書館

- 美術館

- 博物館

- 病院

- 官公署 など

また、特定の用途のために利用する専用の施設または設備を設置・使用していない場合にも、その旨を表示しなければなりません。

- 機能訓練室は談話室と共用

- 機能訓練実施時には〇〇室を機能訓練室として使用します など

さらに、介護施設の設備の構造または使用について、一部異なるものがある場合も明記が必要です。

- 南向き

- バリアフリー構造

- プライバシー確保 など

「全室南向きだと思っていた」「機能訓練室と談話室は別だと思っていた」といった相違が起こらないよう、詳細情報を正しく表示しましょう。

- 南向きの部屋は20部屋中14部屋

- 南向き居室4室

- 居室Aタイプ(シャワーつき) 21室中12室

- 居室Bタイプにはシャワーが設置されていません など

項目3:居室の利用

介護施設の入居者が初めに入居した居室から住み替える際は、4つの点に注意して明記しなければなりません。

- 初めに入居した居室より狭くなった場合

- 初めに入居した居室を利用に関する権利が変更または消滅した場合

- 別の居室に変更すると追加費用が発生する場合

- 居室の構造や間取り変更、初めに入居した居室より狭くなったにもかかわらず料金の調整がない場合

終身にわたって入居者が居住、または介護サービスの提供を希望している場合でも、入居者の状態によっては退去、または提携施設への住み替えを求める旨を明記する必要があります。

以下のような表記には注意しましょう。

- 終身介護

- 最後までお世話します

- 生涯介護

- 入居一時金について追加の費用はいりません など

終身介護かどうかで入居を決める方もいるため、住み替えの可能性が少しである場合は記載が必要です。

住み替えを求めるかもしれない入居者の条件について、具体的な内容を定めておきましょう。

項目4:医療機関との協力関係

特定の医療機関との協力関係にある場合、より具体的な協力内容を記載しなければなりません。

- 医療機関の名称

- 診療科目の具体的な内容

- 医療費の負担がある場合

※健康保険法等にもとづく医療または療養の給付を受ける際の一部負担金を除く費用

健康保険法等にもとづく医療、または療養の給付を受ける際の一部負担金を除いて、入居者が新たに負担する費用がある場合は明記する必要があります。

広告に「●●病院が近くにあります」などの表記があり、それがよく通っている病院であれば入居をしたいと考える顧客も少なくありません。

また、協力関係の有無はしっかり明記しましょう。

項目5:介護サービス

介護施設が介護サービスを提供しない場合は、外部の事業者による訪問介護サービスを利用する必要があるかどうか明記しなければなりません。

提供する介護保険法の規定にもとづいて、保険給付の対象とならない介護サービス内容・費用をより具体的に表示します。

- 介護一時金15万円

- 月額払介護費15万円 など

また、基準よりも介護職員等の人数が多く、サービスの手厚さを理由に追加費用を徴収する場合は、以下の5点を記載しましょう。

- 要介護者等の人数に応じた介護職員等の数

- 要介護者など介護サービスにかかる費用

- 徴収方法

- 合理的な積算根拠にもとづいている根拠を示す内容

- 具体的なサービス内容

追加費用がある場合、払う理由がわからないと不安になります。

入居者が納得できるような記載を心がけましょう。

項目6:介護職員などの数

介護施設の職員の人数は、具体的な数値を明記しなければなりません。

- 週160時間換算で20人(うち要介護者等対応は8人)

- 20人(うち要介護者等対応8人、週160時間換算)など

特に夜間における最少の介護職員の数には注意が必要です。

- 夜間(22時~翌7時)は最少介護・看護職員数5人(介護職員3人、看護職員2人)

- 夜間最少時の介護職員数は5人、看護職員数は2人(夜間は22時~翌7時まで)など

「スタッフは充実しています」などの書き方だと、どの時間帯に何人の職員が勤務しているのかがわかりません。

具体的な数値があると、より入居者は安心します。

また、資格を有する介護職員に関しては、常勤または非常勤がわかるように表示しましょう。

- 介護福祉士5人(常勤職員2人、非常勤職員3人)

- 常勤の介護福祉士2人、非常勤の介護福祉士3人

常勤か非常勤かの記載がないと、入居検討者は「スタッフ全員が常に勤務している」と勘違いする可能性があります。

スタッフの中には毎日同じ介護施設で働く人もいれば、他の施設と掛け持ちしている人もいるため、常勤か非常勤かわかるようにしておきましょう。

項目7:管理費など

介護施設が入居者から支払いを受ける費用について、管理費の内訳を記載する必要があります。

「管理費」に該当する費用はもちろん、利用者に伝えるべき費用があった際は併せて記載しなくてはいけません。

- 管理費の使途は、事務・管理部門の人件費です

- 管理費は自立者に対する生活支援サービス提供における人件費および共用施設の維持管理費です

また費用の内訳として記載した費目どおりに使用していない場合、不当表示に該当します。

介護施設における広告で注意すべき点3つ

介護施設の広告を出す際は「有料老人ホームの広告等に関する表示ガイドライン」にのっとって出稿しなくてはなりません。

有料老人ホームの広告等に関する表示ガイドラインは、社団法人全国有料老人ホーム協会が定めたものです。

本章では、介護施設の広告を出す際に注意が必要となる以下3点について解説します。

- 対象となる広告を把握する

- 医療・写真・提供場所に関する表示に特に注意する

- 使用してはいけない用語を使わない

それぞれの注意点について、順番に確認しましょう。

注意点1:対象となる広告を把握する

有料老人ホームの広告等に関する表示ガイドラインの対象となる広告は、5つあります。

- チラシ・パンフレット・説明書面・ダイレクトメール・FAX・口頭や電話による広告

- ポスター・車内吊り広告

- 新聞紙・雑誌・放送・映写または電光による広告

- インターネット、パソコン通信等による広告

- 重要事項説明書や介護サービス等一覧表 など

契約関係書類であっても、契約の前段階で顧客を得る目的で消費者に提示する書類は広告の対象となります。

ただし、以下の場合は対象外です。

- 新聞案内や雑報、看板において、事業主体名や有料老人ホーム名等のみを記載する場合

- 具体的な事業内容に触れない表示

ガイドラインの対象となる広告の表示には十分注意しましょう。

対象となる広告の中には、チラシや新聞など紙媒体もあります。

紙媒体の広告を利用する場合は、以下の記事も参考にしてください。

注意点2:医療・写真・提供場所に関する表示に特に注意する

ここでは、公正取引委員会が定める「有料老人ホームに関する不当な表示」にはない注意点を3つ紹介します。

| 医療に関連する表示 | 有料老人ホームは医療機関ではないため、「看護施設」「医療施設」など、医療機関と誤認される恐れのある表示をおこなってはいけません |

| 写真などの表示 | 入居者または職員の個人データや写真等を表示する場合、個人情報保護法や協会が定める個人情報保護ガイドラインに従って、個人情報の保護に考慮する必要があります |

| 介護サービスの提供場所に係る表示 | 一般浴槽が設置されているだけにもかかわらず、「介護浴室」「特別浴室」など要介護者のための特別な設備が設置されているかのように表示をしてはいけません |

有料老人ホームに関する不当な表示に関しては、介護施設である有料老人ホームにおいての景品表示法第5条第3号の規定にもとづく告示があります。

注意点3:使用してはいけない用語を使わない

事実に反していたり、客観的に証明できなかったりする場合は、広告に表示してはいけません。

以下のような誇大広告と思われる表現には注意しましょう。

| 業界における最上級その他の序列を直接に意味する用語 |

|

| 唯一性を直接に意味する用語 |

|

| 完全性を直接または間接に意味する用語 |

|

| 具体的な数値を明示せずに使用する用語 |

|

| 一定の基準により有料老人ホームが選別されたことを意味する用語 |

|

| 価格が著しく安い印象を与える用語 |

|

| 他者よりも利益を得られることを意味する用語 |

|

上記で紹介した表現を使用する際は、入居者に誤解を与えないよう根拠を示しましょう。

また、用語と同じように気をつけなければならないのがデザインです。

広告のデザインに関しては、以下の記事も参考にしてください。

実例から学ぶ介護施設の広告NG事例4選

介護施設の広告では、入居者が勘違いや思い違いをするような表現をしてはいけません。

本章では、介護施設の広告での4つのNG事例を取りあげます。

- サービス内容に関する表示

- 施設・設備内容に関する表示

- 利用料金・入居費用に関する表示

- 医療機関との協力内容に関する表示

参考:公正取引委員会

正しい広告表示を学び、適正な広告を出稿しましょう。

事例1:サービス内容に関する表示

サービス内容に関するNG事例は、以下の通りです。

| 表示内容 | 実態 |

| 看護職員が常駐している | 午後6時から翌日午前9時までの間は看護職員を配置していなかった |

| 居室に設置されているテレビ電話で24時間医療機関と健康相談できる | いずれの居室にもあらかじめテレビ電話は設置されておらず、入居者はテレビ電話による健康相談はできない |

| 最後までお世話いたします | 終身介護はやっていない |

看護職員についての常駐という表現は、職員が介護施設内に24時間365日継続して職務に従事していることを意味します。

「最後までお世話いたします」という表記があると、一生を終えるまでずっと看護してくれると捉えられかねません。

入居者に誤解を与えるような誇大表現、事実とは異なる内容の表示は避けましょう。

事例2:施設・設備内容に関する表示

施設・設備内容に関するNG事例は、以下の通りです。

| 表示内容 | 実態 |

| 医務室が設置されている | 医務室は設置されていない |

| 全居室にテレビ電話が設置されている | 設置している居室が限られている |

特に、「健康管理室」や「健康相談室」といった設備を、「医務室」や「診療室」と表示してはいけません。

健康について相談するのか診療を受けるのかは、用途が異なります。

居室のテレビ電話の設置も一部なのであれば、一部である旨を記載しなくてはいけません。

事実に反する表示をしないよう注意しましょう。

事例3:利用料金・入居費用に関する表示

利用料金・入居費用に関するNG事例は、以下の通りです。

| 表示内容 | 実態 |

| 月額基本料金は3LDKの居室を1名で利用した料金である | 居室を3名で利用した場合の、1名当たりの月額料金であった |

| 入退去時における居室の整備等の費用に充当するものとして入居者が入居時に支払う費用は、月額利用料の1カ月相当分である | 新設された居室に入居する場合は、月額利用料の2カ月相当分であった |

特に、以下のような費用に関する表示は誤解を与えやすいため、注意しましょう。

- 入居一時金

- 介護一時金

- 協力金

- 管理費

- 入会金

お金に関する内容は入居者とトラブルになりやすいため、注意が必要です。

細かく記載がないと入居者も入居者の家族も不信感を抱きかねません。

もし、あとから事実が判明するとトラブルの原因になります。

金額はもちろん、費用の名称や詳細については正確に表示しましょう。

事例4:医療機関との協力内容に関する表示

医療機関との協力内容に関するNG事例は、以下の通りです。

| 表示内容 | 実態 |

| 協力医療機関の医師が訪問診療を実施する | 訪問診療を実施する協力関係はなかった |

協力医療機関について表示する場合は、以下の項目を表示する必要があります。

- 診療科目

- 協力契約書にもとづく具体的な協力科目

- 協力内容

- 健康保険法等にもとづき、医療費の自己負担分以外に入居者が負担する費用

入居検討者は、どこの病院と協力関係にあるのかもみています。

さらに、協力関係にある病院は何科があるのか、協力内容は何かなども検討の材料としているため、明確に記載しましょう。

NG表記について理解ができたら、実際に広告の制作にうつりましょう。

介護施設や医療機関の広告制作に関しては、以下の記事も参考にしてください。

介護施設の広告規制をしっかり理解しよう!

介護施設の広告を出稿する前には、規制内容のチェックが重要です。

特に、以下の2つの大きなルールに注意してください。

- 有料老人ホームに関する不当な表示

- 有料老人ホームの広告等に関する表示ガイドライン

どちらも介護施設の広告における虚偽や誇大広告によるトラブルを回避するために必要なルールです。

入居を検討している方が不信感を抱いたり勘違いをしたりせず、安心して入居できるような広告を作成すれば、介護施設の集客は成功に近づくでしょう。

また弊社では「年代別のおすすめ広告媒体一覧表」を紹介しています。

詳しく知りたい方はぜひバナーをクリックして、資料をダウンロードしてください。

コメントを残す